CAPÍTULO 1 Uma juventude perdida

A Guerra Fria: um mundo bipartido

O término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, não significou o fim das hostilidades entre as nações. O período do pós-guerra, designado como Guerra Fria, ao mesmo tempo que gerou duas posições político-ideológicas antagônicas, o capitalismo (representado pelos Estados Unidos) e o socialismo (capitaneado pela ex-União Soviética), também proporcionou uma efervescência revolucionária separatista, que se baseava principalmente no socialismo e no nacionalismo.

Assim, com o esmaecimento das potências imperialistas europeias, devido à Guerra, criou-se um cenário favorável para movimentos de descolonização na Ásia e na África. Houve anseios de independência na Indochina, de dominação francesa, e na Índia, de controle britânico, e o início das lutas na África negra.

Os Estados Unidos, por sua vez, concomitantemente a esse declínio das potências europeias, chegaram ao status de potência mundial e, juntamente com a ex-União Soviética, passaram a dar as cartas na política mundial.

Dessa forma, a guerra fria as posições opostas das duas potências causaram ao mundo um ambiente de preocupações constantes. Cada um se sentia o “divulgador da verdade”, o representante do Bem, taxando o outro como o “parceiro do Mal e da impropriedade”. Os americanos traçavam o perfil do mundo baseando-se na visão do senador Truman, que dizia em discurso no Congresso em 12 de março de 1947:

No momento atual da história do mundo quase todas as nações se vêem na contingência de escolher entre modos alternativos de vida. E a escolha, frequentes vezes, não é livre.

Um dos modos de vida se baseia na vontade da maioria e distingue-se pelas instituições livres, pelas garantias da liberdade individual, pela liberdade de palavra e de religião, pela libertação da opressão política.

O segundo modo de vida baseia-se na vontade da minoria, imposta pela força à maioria. Escora-se no terror e na opressão, no controle da imprensa e do rádio, em eleições fixas e na supressão das liberdades individuais. Acredito que a política dos Estados Unidos deve ser a de apoiar os povos livres que estão resistindo à subjugação tentada por minorias armadas ou por pressões vindas de fora.

(Apud Harold Syrett, Documentos históricos dos Estados Unidos, p. 317.)

E os soviéticos contra-atacavam com um discurso inflamado de Andrei Zhdanov, homem de confiança do líder Joseph Stalin:

Um novo alinhamento das forças políticas surgiu, dois campos opostos se formaram. De um lado a política da União Soviética e dos países democráticos direcionada a anular o imperialismo e fortalecer a democracia. Do outro lado a política dos Estados Unidos e da Inglaterra, direcionada ao fortalecimento do imperialismo e anulação da democracia. […]

(Apud L. Marcou, El movimiento comunista desde 1945, p. 10-12.)

E a Guerra Fria se intensifica

No final dos anos 1940, a Guerra Fria entre os dois países se intensifica. A China, em 1949, torna-se socialista com a vitória da revolução comunista, comandada por Mao Tsé-Tung, e a União Soviética desenvolve seu arsenal atômico.

Esses fatos representaram para os Estados Unidos a confirmação da expansão e do perigo socialista no mundo. Tais acontecimentos fizeram com que se exacerbasse o sentimento anticomunista.

O receio de que o comunismo se alastrasse ainda mais obrigou políticos americanos a tomarem medidas preventivas contra essa corrida. A intervenção na Guerra da Coreia foi um reflexo desse temor. Os historiadores Luiz Koshiba e Denise Manzi F. Pereira citam algumas providências do governo americano:

Truman impôs, em 1947, aos servidores da administração federal o “juramento de fidelidade”, e para a demissão do funcionário bastava que existisse um “motivo razoável”. Em 1950, os “motivos razoáveis” transformaram-se em “dúvidas razoáveis”; em 1953, já na administração Eisenhower, um funcionário poderia ser demitido desde que fosse “conveniente do ponto de vista da segurança nacional”.

(In Américas: uma introdução histórica, p. 222.)

Caça às bruxas

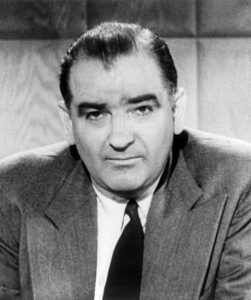

O ponto máximo do “controle do comunismo” na América foi o macartismo. Em 1950, por iniciativa do senador Joseph McCarthy, foram organizados na Câmara dos Deputados e no Senado os “Comitês de Investigações das Atividades Norte-Americanas” com a finalidade de detectar quem não tinha “o ideal americano”.

O senador McCarthy, utilizando-se dos meios de comunicação, espalhava o medo e o terror com acusações infundadas. Inúmeros trabalhadores, artistas e intelectuais, eram colocados à margem da sociedade americana. Uma simples suspeita já era suficiente para incluir determinada pessoa na “lista vermelha”, acarretando para ela, no mínimo, demissão do emprego e, na maioria dos casos, torturas e prisão.

Essa perseguição política ficou conhecida como “Caça às Bruxas”. Charlie Chaplin, o escritor Dashiell Hammett e o teatrólogo Bertolt Brecht foram algumas das vítimas do macartismo.

A respeito dessa caça às bruxas, vejamos o seguinte relato sobre a prisão do escritor americano Dashiell Hammet:

Poucos meses depois que os portões da prisão se abriram para soltar Trumbo, Lawson e Scott, abriram-se de novo para receber Dashiell Hammett. Aos 59 anos, era uma ruína humana, esquálido, sem dentes e com tosse espasmódica. No primeiro dia de prisão, desmaiou na fila da comida. […] Apesar de todos esses sinais de decrepitude, as sucessivas atividades políticas de Hammett o tornaram um alvo atraente para o FBI.

A agência encarregou um homem para vigiá-lo. O agente relatou que Hammett tinha comparecido a um jantar comunista para denunciar o senador racista Thedore Bilbo, do Mississippi. Doou mil dólares num comício-monstro no Madison Square Garden para acabar com a Guerra da Coreia. As autoridades realmente se irritaram, porém, quando a Corte Suprema manteve as sentenças dos onze líderes do Partido Comunista, no verão de 1951, e quatro deles fugiram, estando sob fiança.

(Otto Friedrich, A cidade das redes, p. 420.)

O avanço tecnológico do pós-guerra

Se por um lado os Estados Unidos conviveram, logo após ao fim da Segunda Guerra, com o mal-estar da Guerra Fria e com a preocupação constante da propagação do comunismo, por outro, celebravam o fortalecimento de sua economia.

A Grande Guerra, terminada em 1945, proporcionou um notório avanço tecnológico, primeiro visando a questão beligerante de ponta, como armas eficazes e radares sofisticados, e depois, com o know-how conseguido, voltaram-se para os produtos “pacíficos”e domésticos.

O historiador Eric Hobsbawn comenta esse período:

[…] as guerras foram visivelmente boas para a economia dos EUA. Sua taxa de crescimento nas duas guerras foi bastante extraordinária, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, quando aumentou mais ou menos 10% ao ano, mais rápido que nunca antes ou depois. Em ambas os EUA se beneficiaram do fato de estarem distante da luta e serem o principal arsenal de seus aliados, e da capacidade de sua economia de organizar a expansão da produção de modo mais eficiente que qualquer outro. É provável que o efeito econômico mais duradouro das duas guerras tenha sido dar à economia dos EUA uma preponderância global sobre todo o Breve Século XX, o que só começou a desaparecer aos poucos no fim de século. Em 1914, já eram a maior economia industrial, mas ainda não a dominante. As guerras, que os fortaleceram enquanto enfraqueciam, relativa ou absolutamente, suas concorrentes, transformaram sua situação.

(Era dos extremos, p. 55.)

O investimento na produção de bens de consumo

Esse aquecimento econômico possibilitou a produção em larga escala de vários produtos, tais como computadores, geladeiras, automóveis, televisores, rádios transistorizados, etc. O sistema capitalista americano apostava tudo no consumismo, pois pensava que assim estaria dando o nocaute derradeiro no comunismo.

Porém, essa febre consumista não afetaria todas as faixas da população. Uma minoria desfavorecida socialmente, constituída de negros, imigrantes mexicanos e porto-riquenhos, via-se à margem desse mercado e ainda recebia um tratamento racista e discriminatório. Isso, na verdade, era uma grande contradição. Justamente foram os filhos dessa minoria discriminada que deram seu esforço e sangue para a vitória final na última Grande Guerra.

A propaganda exaustiva para o consumo levou a uma uniformização e homogeneização da sociedade americana. Isso resultou conformismo e passividade, acarretando a perda do senso crítico.

A respeito disso, Luiz Koshiba e Denize M.F. Pereira nos relatam:

A tendência à padronização, que aumentava a eficiência da produção, colocou no mercado quantidades cada vez maiores de mercadorias. Ao mesmo tempo, bombardeados de todos os lados pela propaganda, os próprios consumidores foram padronizados: as pessoas tendiam a comprar os mesmos produtos nos mesmos lugares. O status de uma família era definido pela posse de geladeiras, máquinas de lavar louça, televisão, carro novo, etc. Em suma, ao se medir o sucesso individual pela capacidade de consumo, inventou-se o “consumismo”. O ser humano ficou reduzido a simples consumidor.

(Op.cit., p.226.)

O início do “quebra-quebra”

A avalanche consumista e os inúmeros produtos à disposição para o “bem-estar” pessoal, apresentados no início dos anos 1940, entretanto não evitaram que surgisse um sentimento de revolta contra essa condição puramente mercadológica que se resumira a vida.

Tal cotidiano que se manifestava e que era ovacionado pelos pais já não abarcava mais os anseios dos jovens da época. Uma parcela bastante representativa da juventude, sensível aos reais problemas da sociedade americana de então e ciente dos limites que essa sociedade lhe impunha, repudiava e criticava o “moderno” modo de vida que se lhe revelava.

Os jovens não entendiam as duas realidades diante deles: uma, de casamentos idealizados por seus pais, filhos, casas confortáveis, automóveis, gasolina barata, comida farta, desenvolvimento tecnológico; e outra, que mostrava uma parte da população impossibilitada de usufruir desse progresso, um racismo cada vez mais implacável e uma censura disfarçada que impedia qualquer manifestação contrária ao American Way of Life.

Na verdade, os jovens não se sentiam pertencentes àquele mundo. Não viam a escola, os filmes de Hollywood, a televisão, o rádio ou mesmo a música como veiculadores e/ou transmissores de suas inquietações e aspirações.

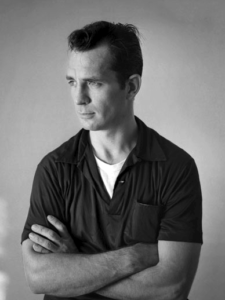

Num primeiro momento, como protesto contra essa situação, surgiu no início da década de 1950 a beat generation, um movimento literário, ao qual pertenciam Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Lawrence Ferlinghetti e William Burroughs, cujo abrangimento se estendeu muito além do campo das letras.

Geração Beat: o primeiro passo rebelde

Antes de tudo, os escritores Beat questionavam o comportamento da época, mostrando, através de suas atitudes e de sua arte, outras possibilidades de atuação diante da vida. Davam maior atenção à cultura oriental e ao espírito ao praticar os princípios do zen-budismo. Faziam uso de drogas, combatiam o consumismo desenfreado, cultuavam o jazz (mais precisamente o bebop), incentivavam a marginalidade e a maneira desleixada de viver e de se vestir, moldando outro sentido estético para a literatura, dança e música, além de um aprofundamento na discussão da sexualidade.

Com a geração beat foram dadas as primeiras alfinetadas nos valores do “padrão de vida ideal” da América nos anos 1950 e suas ideias influenciariam de sobremaneira a contracultura que se daria na década seguinte.

O posicionamento questionador dos beatiniks acendeu uma luz na cabeça dos jovens da década de 1950 e também no pensamento daqueles que detinham os diversos meios de comunicação. Foi a partir daí que, pela primeira vez desde o boom desenvolvimentista do Pós-Guerra, aquele jovem, que se sentia deslocado na sociedade norte-americana, começou a se identificar com uma nova produção cultural criada e centrada, basicamente, na música e em alguns filmes realizados por Hollywood.

Os principais personagens da Geração Beat

|

Jack Kerouac — Principal escritor da geração beat, nasceu em Lowel, Massachussets, em 1922. Escreveu sua primeira novela aos onze anos. Aos dezessete resolveu ser escritor e por influência da vida e obra de Jack London decidiu ser um viajante solitário. A obra de Kerouac traduz com fidelidade todo o espírito do movimento beat, ou seja, liberdade, viagens mil e vagabundagem. Suas principais obras: The town and the city (1950), On the road (1957) The subterraneans (1958) e Mexico City blues (1959). Tal qual os demais escritores pertencentes à Geração Beat, Kerouac se apresentava regularmente em eventos literários nos bares e cafés de Greenwich Village, bairro boêmio e cultural da cidade de Nova Iorque, que viria a ser palco dos preceitos da contracultura verificados na década seguinte. |

Um novo som

A música que se ouvia e que se consumia, até então, pela população urbana branca era a clássica, como a valsa e árias de óperas, e/ou a popular, com canções românticas ou peças com arranjos orquestrais do swing.

Entretanto, esse embalo sonoro feria os ouvidos adolescentes. Canções cantadas por Sinatra, Perez Prado, Perry Como ou Doris Day soavam como cúmplices do establishment que tanto criticavam.

Dividida entre a country music, que era também do agrado de seus pais, e o jazz, ouvido por uma minoria, a verdade é que a grande massa da juventude americana, crescida durante o período otimista dos anos 50, não havia ainda encontrado o produto cultural que expressasse seus sentimentos.

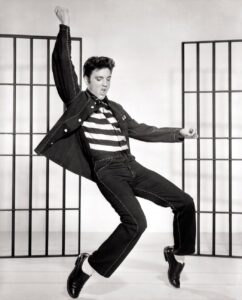

O surgimento fonográfico do rock’n’roll com a gravação do disco de Elvis Presley em 1956, contendo as canções ‘Heartbreak Hotel’, ‘I was the one’, ‘Money honey’ e ‘I forgot to remember to forget’, significou para a juventude americana a possibilidade do rompimento com os valores que tanto contestava. Esse alumbramento dos jovens por essa “nova música” é explicável. Dois aspectos importantíssimos para eles estavam presentes naquela música: a questão segregacionista e o sexo.

Rhytmn & blues + country music

Primeiro, o rock’n’roll sendo na sua essência uma música de raízes negras — o rhytmn and blues —, com algumas pitadas da country music branca (cantada por brancos para adolescentes brancos), certamente atraiu os jovens que viram nessa música a esperança de um debate mais amplo e progressista sobre a questão racial.

E, segundo, além do próprio ritmo frenético e das letras originais do rhytmn & blues que sugeriam sensualidade, essa questão foi colocada nos palcos e nas primeiras imagens do rock’n’roll veiculadas pela tevê através da figura de Elvis, com seus trejeitos e rebolados.

Rock roll e a mídia

Paralelamente à música, a televisão e o cinema captaram muito bem alguns dos desejos dos jovens. Diante do furor causado pelo primeiro disco de Elvis, a tevê se viu obrigada a apresentar a “nova música” nos diversos programas de auditório, entre eles o de Ed Sullivan — o de maior sucesso na época. Historiadores afirmam (e nós atestamos) que foi graças a esses programas que o rock’n’roll se consolidou, tanto no âmbito da juventude, que a tomou como sua identidade máxima, quanto no das instituições (incluindo as próprias famílias desses jovens), que o repudiaram.

Na área cinematográfica, três filmes tornaram-se símbolo da delinqüência e da agressividade dos jovens da década de 50. Em 1953, O selvagem (The Wild One), com Marlon Brando e direção de Laslo Benedek, mostrava o desespero de uma cidadezinha diante de um bando violento de motoqueiros. No ano de 1955 foi feito Sementes da violência (Blackboard Jungle), com Gleen Ford e direção de Richard Brooks, que narra o conflito entre um professor e seus alunos; na verdade, uma metáfora da relação sistema versus juventude.

Nesse filme aparece como música-tema ‘Rock around the clock’ com Bill Haley e Seus Cometas, que se tornou o primeiro hit nacional da “nova música”. Outro filme desse mesmo ano é Juventude transviada (Rebel without a case), com James Dean e direção de Nicholas Ray, que mostra de uma maneira mais intimista e individual os problemas e conflitos do jovem da década.

Ao reproduzir esses anseios juvenis, a mídia como um todo se viu, na realidade, diante de um grande e apetitoso filão comercial. Filão esse que até hoje apresenta dividendos. Pela primeira vez desde a sua consolidação nos 1930, a indústria cinematográfica de Hollywood foi obrigada a dividir as atenções com o o universo artístico-comercial da “nova música”.

William S. Bourroughs — Nasceu em Saint Louis, em 1914, graduou-se em Harvard em 1936. Optou por vivenciar o submundo, experimentando sem medo drogas, vícios e o homossexualismo. Seu trabalho literário é como sua vida: repleta de aventuras solitárias e sombrias, relatos poéticos sobre o uso e efeitos das drogas, paixões errantes, tudo entremeado por um lirismo seco e direto. Suas principais obras são: Junky (1953), Naked Lunch (1959), Yage Letters (1963) e Exterminator! (1973). Bourroughs pode ser visto no filme

William S. Bourroughs — Nasceu em Saint Louis, em 1914, graduou-se em Harvard em 1936. Optou por vivenciar o submundo, experimentando sem medo drogas, vícios e o homossexualismo. Seu trabalho literário é como sua vida: repleta de aventuras solitárias e sombrias, relatos poéticos sobre o uso e efeitos das drogas, paixões errantes, tudo entremeado por um lirismo seco e direto. Suas principais obras são: Junky (1953), Naked Lunch (1959), Yage Letters (1963) e Exterminator! (1973). Bourroughs pode ser visto no filme